���m�����w

�@���ە����R�[�X

�@�@���ێЉ�C���f��

���ێЉ�C���f���Ƃ́H�@ �X�^�b�t�@ ���Ƃ̏Љ��@ ��ƌ��w��E�u�����@ �{�݂̏Љ��@ ���_����@ ���ƌ�̐i�H

���ێЉ�C���f���Ƃ́H

���ێЉ�̓O���[�o���������o�ϊW��ʂ��ċ������т����`�����A���̊W�͎�������Ȃǂ̐���̒��ł���ɕ��G�����A���[�����Ă��܂��B���̂悤�ȊW�W�����A�����\�ȍ��ێЉ���`�����邽�߂ɂ́A�e���̑��l�ȉ��l�ς����ݏo���l�X�̑����F�����Ȃ���A�Љ�╶���A�@������x�ɐ[�������������Ƃ��K�v�ł��B

�@�{���C���f���ł́A���̂悤�Ȕw�i�܂��č��ێЉ�̌���ƍs���A����ɂ͏��q������i�ޒ��ł̓��{�̃O���[�o�����̂�������Љ�Ȋw�̎������瑽�p�I�ɒNjy���A�c������\�͂�{���A�V���Ȏ�����J���l�ނ��琬���邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B

�@���̂��߂ɁA�܂�1�w�N����2�w�N�ɂ����ẮA�Љ�Ȋw�̊�b�ł���@���w�A�����w�A�o�ϊw�A�Љ�w�A�l�ފw�̊e�T�_�����w�сA�����̊w��̈��ʂ��āA�ǂ̂悤�ɍ��ێЉ�𗝉����邱�Ƃ��\�Ȃ̂��𑍍��I�Ɋw�т܂��B

�@���ɁA3�E4�w�N�ł́A�@���w�A�����w�A�o�ϊw�A�Љ�w�A�l�ފw�̕���̂����A�����ꂩ���傽���U����Ƃ��đI�����A�e��U����ɉ������[�~�A���Ƙ_���̍쐬�ȂǁA�[�~���ԋy�ы����Ƃ̎��^������ʂ��āA���یo�ς⍑�ې����̃O���[�o���ȓ������V�X�e���ʂ���\���I�ɗ������镡��I�\�͂��K������ƂƂ��ɁA���̂��߂̕s���Ȏ�@�ł��铝�v�w�⒲�����@�ɂ��Ă��w�K���܂��B

|

1�w�N |

����w�|�ے����ە����R�[�X |

|

�� |

�� |

�� |

|

2�w�N |

|

|

���ێЉ�C���f�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��

|

�� |

�� |

|

3�E4�w�N |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@���w�E�����w |

�o�ϊw |

�Љ�w�E�l�ފw |

���ێЉ�̗��C���f���\

|

�w�N |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

�Ȗڋ敪/�w�� |

�O�� |

��� |

�O�� |

��� |

�O�� |

��� |

�O�� |

��� |

|

LA�Ȗ� |

1�N�`4�N�̊ԂɁA�ے����̑��̃R�[�X�̂k�`�w��Ȗڂ���U�P�ʂ�I�𗚏C����B |

|

���ە����R�[�X�K�C�Ȗ� |

���یo�σV�X�e���_ |

���ۊW�_ |

�p��R�~���j�P�[�V�������K�T |

�p��R�~���j�P�[�V�������K�U |

|

|

|

|

| �ٕ����R�~���j�P�[�V�����_ |

��r�����_ |

|

|

|

|

|

|

| ���ە�������[�~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

���ە����R�[�X����b�Ȗځi22�P�ʈȏ�I�𗚏C�j |

�����w�u�`�`�P |

���[���b�p����T |

�p���� |

�A�����J�����j |

���j����w |

����w�j |

|

|

| �������w�����` |

���[���b�p����U |

�A�W�A���� |

�ĕ��w�T�� |

���ƂƐl�� |

����ƃW�F���_�[ |

|

|

| ����@�_ |

�����w�T�_�i���ې������܂ށB�j |

���[���b�p�����j |

���{��w�T�� |

���{��j |

|

|

|

|

|

�C�M���X�����j |

���Ďj�U |

���{���p�j�����T |

���{���p�j�����U |

|

|

|

|

���[���b�p���ꕶ���T���T |

������j |

���m���p�j�����T |

���m���p�j�����U |

|

|

|

|

�p���w�T�� |

�O���j�T�� |

�������w�j |

�������w�����b |

|

|

|

|

�p���@ |

�N�w�̏���� |

���������j |

|

|

|

|

|

���Ďj�T |

�W�F���_�[�ƎЉ� |

�����v�z���� |

|

|

|

|

|

���{�j�T�� |

�����|�p�����_ |

�A�W�A�Љ�j |

|

|

|

|

|

�n���w��b |

�����v�z�j�` |

�o�ϊw�T�_�i���یo�ς��܂ށB�j |

|

|

|

|

|

�n���T�� |

�@�w�T�_�i���ۖ@���܂ށB�j |

�Љ���V�X�e���_ |

|

|

|

|

|

�N�w�j�T���U |

�o�ςƎЉ� |

|

|

|

|

|

|

�������w�����a |

�Љ�w�T�_ |

|

|

|

|

|

|

�A�W�A�W�j�T�� |

����h�C�c�̐����ƎЉ� |

|

|

|

|

|

|

��r�Љ���T |

|

|

|

|

|

|

|

�R�~���j�P�[�V�����_���K�T |

|

|

|

|

|

|

���ێЉ�C���f������U�Ȗځi30�P�ʈȏ�I�𗚏C�j |

|

|

�@�w��b���K |

�����w��b���K |

��r�@���x�_ |

��r�@��b�_ |

��r�@���� |

���یo�ϊw���K |

|

|

�o�ϊw��b���K |

�Љ�w��b���K |

��r�@���x�_���K�T |

��r�@���x�_���K�U |

��r�����w���K�U |

�o�ϐ����_���K |

|

|

|

|

���ېl���@�_ |

��r�����w���� |

��r�Љ�w���K�T |

��r�Љ�w���K�U |

|

|

|

|

��r�����w |

���㐭���j |

�R�~���j�P�[�V�����_���K�T |

�R�~���j�P�[�V�����_���K�U |

|

|

|

|

��r�����w���K�T |

���m�����v�z |

|

|

|

|

|

|

���㐭���_ |

���یo�ϊw�U |

|

|

|

|

|

|

���یo�ϊw�T |

���ۋ��Z�_�U |

|

|

|

|

|

|

���ۋ��Z�_�T |

�o�ϐ����_�U |

|

|

|

|

|

|

�o�ϐ����_�T |

���p�o�ϊw�U |

|

|

|

|

|

|

���p�o�ϊw�T |

���Z�_ |

|

|

|

|

|

|

����Љ�w�T |

���o�ϊw |

|

|

|

|

|

|

����Љ�w���K�T |

����Љ�w�U |

|

|

|

|

|

|

�Љ�����K |

����Љ�w���K�U |

|

|

|

|

|

|

|

��r�Љ���U |

|

|

|

|

|

|

|

�R�~���j�P�[�V�����_���K�U |

|

|

|

|

|

|

|

|

���ە����_�����K |

|

|

���Ƙ_�� |

|

|

|

|

|

|

|

���Ƙ_�� |

|

���R�Ȗ� |

1�N�`4�N�̊ԂɁA�ΏۉȖڂ̒�����P�V�P�ʂ�I�𗚏C����B |

���ӁF�ꕔ�̎��Ƃ͊J�u���Ă���܂���B

�X�^�b�t

�@�������N���b�N����ƈ��m�����w�̌����ґ����̃y�[�W�փ����N���܂��B�n��Љ�V�X�e���u�����炲���������B

�i�^�����q�y�����A��芰�q�u�t�͎Љ�ȋ���u�����炲���������B�j

�@�@�@�S������

�@�@�@�֘A����S������

���Ƃ̏Љ�

- �R�E�S�N���̎��Ƃł͉��K�i�[�~�j����K�����S�ɂȂ�܂��B

- ���_�w�����͋����̌������Ōʎw�����s���܂��B

- �u�����w�O�ł̌��w���t�B�[���h���[�N���s���Ă��܂��B

- �p�\�R���A�����Ȃǂ����p�������Ƃ��s���܂��B

|

|

|

|

�[�~���i |

�[�~���i |

|

|

|

|

�w�O�ł̃t�B�[���h���[�N

�i���S��s�ɂāj |

�Z�~�i�[���i |

|

|

|

|

���������Q�[���ɂ��̌��^�w�K |

�f�ՃQ�[���ɂ��̌��^�w�K |

|

|

| �d�q���𗘗p�����v���[���e�[�V�������� |

�p�\�R���𗘗p�����}���`���f�B�A���� |

�@�@�@

��ƌ��w��E�u���

���K���̎��Ƃ̏Љ�

�@���S���E���d�����w

����21�N11��18���i���j

�V���{���S�@���É����S���E�����d�́@�m���Η͔��d���̌��w

�@�u���یo�ϊw�U�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA�u�o�ϊ����̊�ՂƂȂ�Y�Ƃ̖����|�S�Ɠd�́|�v�Ƃ����e�[�}�̂��Ƃŕ���21�N11��18���i���j�Ɋw���A���E�����킹��25���ɂĐV���{���S�̖��É����S���ƒ����d�͂̒m���Η͔��d���̌��w���s���܂����B�S��d�͉͂�X�̓��퐶���Ɍ������Ȃ����̂ł���A�܂��A�e�ƒ낾���łȂ��e�Y�Ƃɂ����Ă��S��d�͂����Y�������x���Ă���A�o�ϊ����̊�b�ƂȂ����Ă��܂��B���S���┭�d�������w���邱�Ƃɂ�萶�Y�����ƈ��S���E���苟���A�e�Y�Ƃɗ^����e���A�C�O�Ƃ̊W�A����蓙�Ɋւ��Ă̐��Y����ł̗l�X�ȍH�v�����w�Ԃ��Ƃ��o���܂����B

�@�V���{���S���É����S���ł́A���S�̎d�g�݂�i�̎g�������̐������A�ʂ̌ڋq�i��Ɓj�̃j�[�Y�i�ŏI���i�j�ɍ��킹���A�t�����l�̍������i������Ă��邱�Ƃ��w�т܂����B���̌�A����10�����A�����h�[��130���̍L��ȕ~�n�̐��S���������w���A����100���[�g���Ƃ�������ȍ��F��A�g�p����Ă������F�̎����̓W�������邱�ƂŁA���̃X�P�[���̑傫����̊��o���܂����B�܂��A�����ߒ��ł͐��Y�H�������x�ɋ@�B������Ă���A�ʂ̒����ɂ��������i�������d�g�݂��w�т܂����B

�@�����d�͒m���Η͔��d���ł́A���́E�ΉE���q�͂̂��ꂼ��̔��d�̓����A���Ɍo�ό����Ƃ̊W�ōœK�Ȕ��d�̑g�ݍ��킹���s���Ă��邱�Ƃ̐��������B���݂̉Η͔��d�̎�͔R���ƂȂ��Ă���LNG�͏����I�ɂ̓p�C�v���C���Œm����������ɐ��p��n���Đ�z�Η͔��d����l���s�Η͔��d���܂ŗZ�ʏo����悤�ɂȂ邱�Ƃ�A���͂⑾�z�M���d���̐V�������d�̕��@�Ƃ��̔�p�Ό��ʂɂ��Ă��킩��₷���������܂����B�܂��A�[���������^�������s���܂����B���̌�A���d���������w���A�����Z�p�ɂ���Đ��E�I�Ƀg�b�v���x���̐����̔M�������B������Ă��鋐��Ȕ��d�@���ԋ߂Ō��邱�Ƃ��o���A���̑傫���┗�͂�̊����܂����B�܂��A�����̐ݔ��������I�ɑg�ݍ��킳��ċ@�\���Ă��邱�Ƃ���ӊ��ւ̗l�X�Ȕz�����Ȃ���Ă��邱�Ƃ��w�т܂����B

�@���S���A���d���Ƃ��ɂ��̃X�P�[���Ɉ��|����A���ꂪ�o�ϊ������x���Ă��邱�Ƃ�A�����̐l�X�������Ă��邱�Ƃɂ���Ďx�����Ă��邱�Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��o���܂����B

|

|

|

|

�g�p����������F |

�����������i�̓W�� |

|

|

|

|

���d�ݔ��̐��� |

���d���̊T�v�����Ǝ��^���� |

�A�H�ꌩ�w

����22�N12��8���i���j

�g���^�����ԁ@�����H��E�g���^��ق̌��w

�@�u���یo�ϊw�U�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA��Ɗ����ƎЉ��o�ς̊W��m�邽�߂ɁA�u�o�ς̃O���[�o�����Ƃ���ɔ��������Ƃ̓����v�Ƃ����e�[�}�̂��Ƃŕ���22�N12��8���i���j�Ɋw���A���E�����킹��37�l�ɂăg���^�����Ԃ̌����H��ƃg���^��ق̌��w���s���܂����B�������o�Ϗ̒��Ő����Ƃɂ��傫�ȕω����N�����Ă���A���̂悤�ȏ̂��ƂŃg���^�����Ԃ̂悤�ȃO���[�o����Ƃɂ����Đ��Y�H���ł̍H�v��C�O�Ƃ̖f�ՁA���ړ����Ȃǂ��ǂ̂悤�ɂȂ���Ă���̂����w�т܂����B

�@���w�ɂ���čH����ł̌��������ꂽ�ݔ���H���A���⓭���l�ւ̔z���A���S��ɂ��Ēm�邱�Ƃ��o���܂����B�u�J�C�[���v�Ƃ������Đ��x�ɂ�鐶�Y�H���̉��v�������I�Ȑ��Y�ɂȂ����Ă��邱�Ƃ�A�ЂƂ̃��C���ŕ����̎Ԏ��O���[�h�̎Ԃ����Y����Ă��邱�Ƃ���Z�p�����̍�����m�邱�Ƃ��o���܂����B�̌��R�[�i�[�ł͎��ۂ̍H���G���āA��Ɠ��e�₻�̂��߂̋Z�p���������܂����B

�@���w�ł͏[���������e�̐������A�ړ��̃o�X�̎Ԓ��ł͎��^�������s���܂����B

�@���̌�A�g���^��قł͗l�X�ȓW���{�݂��玩���Ԃ̎d�g�݁A���Ɋ���ɔz�������V�����Ԃ̋Z�p�₻�̐��Y�A���S�����ɂ��Ċw�т܂����B�܂��A���{�b�g�ɂ��g�����y�b�g�̉��t��i-unit�̑��s�����邱�Ƃ��o���A���̋Z�p�͂̍����ɋ����̐��������Ă��܂����B

�@�g���^�����Ԃ̌��w�͍��N��4��ڂł����A�߂܂��邵���ڂ�ς��o�Ϗf���Ė��N�ς���Ă����g���^�̐i�������邱�Ƃ��o���A�o�ϏƊ�Ɗ����̖��ڂȊW�ɂ��ĔF����V���ɂ��܂����B

�@�i�H����̎ʐ^�B�e�͋֎~����Ă��邽�߁A�g���^��قł̌��w�̎ʐ^�ƌ����H��ł̏W���ʐ^���f�ڂ��܂��B�j

|

|

|

|

���S���̂��߂̋Z�p |

i-unit �����̎Ԃ̉\�� |

|

|

|

|

�ԗ��̓W�� |

�W���ʐ^ |

�B��`���w

����22�N11��17���i���j

�������ۋ�`�i�Z���g���A�j�̌��w

�@�u���یo�ϊw�U�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA�u���ە����̋��_�ƂȂ��`�̖����v�Ƃ����e�[�}�̂��Ƃŕ���22�N11��17���i���j�Ɋw���A���E�����킹��108���ɂĒ������ۋ�`�̌��w���s���܂����B������50�����x�̎Q���҂�\�肵�Ă���܂������A���傪������^�o�X���Q��ɑ��₵�Ċ�]�ґS�����Q���ł���悤�ɂ��܂����B�܂��A���w���̎Q������������܂����B�Q���҂��������Ƃ���A���ۉ����i�ޒ��ŊC�O�֍s���@��������Ă���A�w���̋�`�ւ̊S�̍��������������܂��B

�@�������ۋ�`�͖�580�w�N�^�[���Ƃ����L��Ȗ����n��3,500���[�g���̊����H�������24���Ԃ̗��������\�ȋ�`�ŁA�N�Ԃ̗��q���͖�926���l�A�戵�ݕ��͖�12���g���i2009�N�x���сj�Ƃ�������ȍ��ۋ�`�ł��B

�@���w�ł͂܂��ݕ��n��ɓ���A��`�̖����Ƃ��ė��q�����łȂ��ݕ��������Ă��邱�ƁA���ɁA�����Ƃ̑������m�ł͐��i�̗A���Ɏg���Ă��邱�Ƃ�m��܂����B����ȗA���@�ɂ���ă{�[�C���O787�̎嗃�⓷�̂̈ꕔ�Ȃǂ̃p�[�c���^��ł���A�O���[�o�������i�ޒ��ł̍��ە��Ƃɂ��Ċw�т܂����B

�@���̌�A�����G���A���̋�`�̊O�����H��������āA��`�̃X�P�[���̑傫����@�\�ɂ��ė�����[�߂܂����B�����H�̂����߂�����q��@�̗����������邱�Ƃ��ł��A���̔��͂Ɉ��|����܂����B�܂��A3�����x�̊Ԋu�ŕp�ɂɗ��������s���Ă���A�ǐ��Ǘ��\�͂̍������������܂����B

�@�Ō�ɁA���q�^�[�~�i�������w���A�l�X�ȖړI�Ŏg���Ă���Z���^�[�s�A�K�[�f���A�q��@�̗���������]�ł���X�J�C�f�b�L�A�[���������Ǝ{�݂����邱�Ƃ��ł��܂����B��`�����q�����łȂ��n������̖K��q�����҂��Ă��邱�Ƃ���A�n��̒��ł̋�`�̗l�X�Ȗ�����m��܂����B

�@�������ۋ�`�͊J�`����5���N���}���A�O���[�o�������鍑�ێЉ�̒��ŁA�����n���̍q��A���̋��_�Ƃ����o�ϊ������x����d�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B���i�͓��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���`�̎{�݂����w���邱�Ƃɂ���āA���̂悤�ȋ�`�̖����ƁA��`�̃X�P�[���̑傫����̊��ł��܂����B�܂��A���G�ȋ@�\�̒��ő����̐l�X�������Ă��邱�Ƃɂ���ĉ^�c����Ă��邱�Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B

�@����̌��w��������11��18�����̂m�g�j�j���[�X�w���͂悤���C�x�Ŏ��グ���A�������ۋ�`�ƈ��m�����w�̐V���Ȏ�g�Ƃ��ďЉ��܂����B

|

|

|

|

�ݕ��n��̌��w

|

�o�X�̎ԓ�����q��@���ԋ߂Ɍ���

|

|

|

|

|

�o�X�̎ԓ����甗�͂���q��@�̗�����������

|

���q�^�[�~�i���r���̌��w

|

|

|

| �X�J�C�f�b�L�ł̐��� |

�X�J�C�f�b�L���猩����`�̌i�F |

�C���{��s���w

����24�N6��20���i���j

���{��s���É��x�X�̌��w

���Z�ɂ��ė�����[�߁A���̌o�ςɂ����������m�邽�߂ɁA�u���{��s�̋Ɩ��Ƃ����ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�̂��Ƃ�6 ��20 ���i���j�Ɋw���A���E�����킹��33���ɂ����{��s���É��x�X�̌��w���s���܂����B

�@�ŏ������{��s�Ɋւ���Љ��DVD���������A���̏�ʼnc�Əꑋ���̌��w���s���܂����B���̌�A���D�̔閧�₨���Ɋւ���}���m���A��s���̋U���h�~�Z�p�̐����A���É��x�X�̗��j���ɂ��Ă̐������܂����B

�@���Z����̉ʂ����ׂ��d�v�Ȗ����Ƃ��āA�f�t���s���Ƃ����錵�����o�Ϗ̒��ł̕����̈���ƁA����ɂ͋��Z�s����h�����߂̋��Z�V�X�e���̈���̂��߂ɁA���{��s���s���Ă���d���ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��o���܂����B�܂��A�����{��k�Ђ�ɐ��p�䕗�̂悤�ȍЊQ���ɂ��A�����̗��ʂ����肳���邽�߂ɓ��{��s���ʂ����Ă��������m��܂����B

�@���D�ɂ��Ă͕��i�g���Ă�����̂ł����A�U���h�~��g���Ղ��̂��߂ɗl�X�ȍH�v������Ă���A�������Ȃǂ̗D�ꂽ�Z�p�ɂ͋�������܂����B

|

|

|

|

���{��s�����x�X����

|

���D�Ɋւ������

|

|

|

|

|

40���~��1���~�i�͑��i�j

|

1���~�i�͑��i�j

|

�D����O�����v��

����23�N12��3���i�y�j

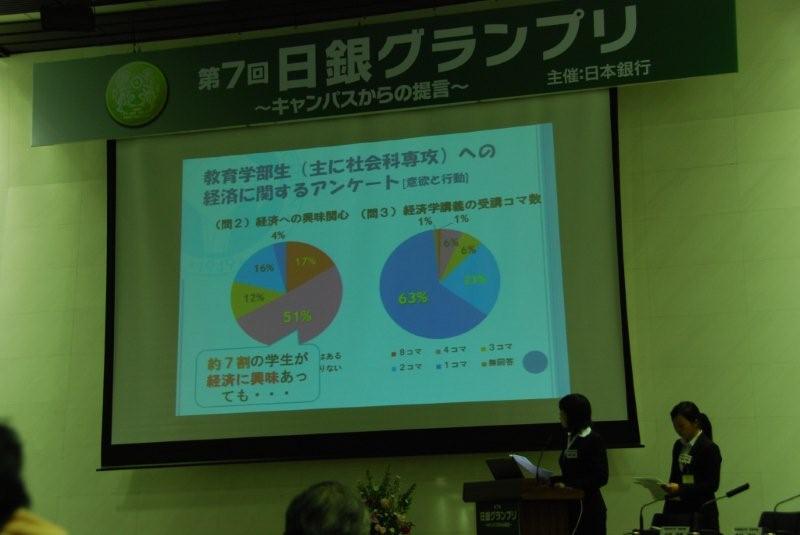

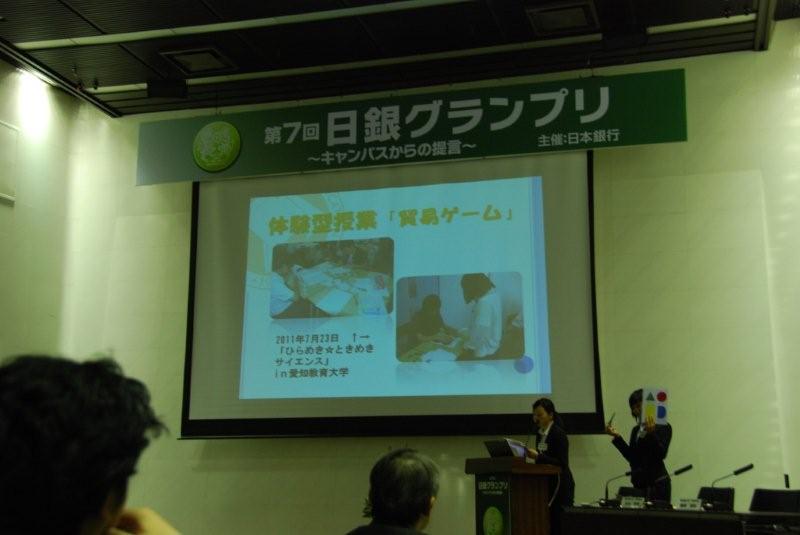

�@���{��s��Â̋��Z����̏��_���E�v���[���e�[�V�����̃R���e�X�g�u��7 �����O�����v���`�L�����p�X����̒`�v�̌���������23�N12��3���i�y�j�ɓ��{��s�{�X�i�����E���{���j�ōs���܂����B�����ɂ͑S���̑�w���牞�傪������108

���̘_������5 �����I��A�{�w����͌���w�|�ے����ە����R�[�X�̉L��ꡉ�����C�O�c�@�_����C����]����́u�搶�̂��߂̋��Z����i���w�Z�ҁ^�����ҁj�v���i�o���܂����B

�@�����͊e��w�̊W�҂��͂���100 �l�߂��Q���҂�����A�����̒���l�߂����͋C�̒��ŁA�e��w�̍H�v���ꂽ�v���[���e�[�V�����Ɣ��M�������^�������W�J����܂����B

�@�{�w�`�[���͍Ō��5�ԖڂŁA���䂳�h�C�c�E�t���C�u���N�����w�֗��w���̂��߁A�L������ƑO�c���������F���{��s�����ق�R������O��15

���Ԃ̃v���[���e�[�V�������s���A������15 ���Ԃ̎��^�������s���܂����B�v���[���e�[�V�����ł͊w�Z�ɂ�������Z����̕K�v�����咣���A���̎��H�̕��@�������ɂȂ�w���̋��Z�m���Ɋւ���A���P�[�g�������s�����ƂŌ������A�����{����w�ɂ�������Z����̃J���L�������̒�Ă��s���܂����B���^�����ł͐R����������Z����̈ʒu�Â��Ȃǂɂ��ĉs�������w�E���Ȃ���܂������A�L������ƑO�c����̘A�g�œI�m�ɓ����A���ɁA���Z����̐��i�̂��߂̑�w�Ƌ��Z�L���ψ���Ȃǂ̒c�̂�w���Ƃ̘A�g�ɂ��āA��̓I�Ȓ�Ă��s���܂����B

�@�R���̌��ʁA���Z����̏d�v���ւ̎w�E��A�A���P�[�g�Ɋ�Â��������ȕ��͂���H�I�ȃJ���L�������̒�Ă��]������A�D�G�܂���܂��܂����B�ɂ������ŗD�G�܂͓����܂������A�R�����̍u�]�ł͍����]������A����̐i�W���傢�Ɋ��҂���܂����B

�@�{�w����̎��܂͐V���e���ŕ���A�����w�ɂ�����w���̐ϋɓI�ȒƂ��č����]������܂����B

|

|

|

|

�v���[���e�[�V����

|

�v���[���e�[�V����

|

|

|

|

| ���^���� |

���� |

�E���Z����u����

����24�N5��10���i�j

���Z�L���ψ�����ǁi���{��s�j�����@�|���@�r�v�@��

�@����24�N5��10���i�j�ɁA���Z�L���ψ�����ǁi���{��s�j�����@�|���@�r�v�@���������āA���Z����Ɋւ���u������J�Â��܂����B���̍u����́A���ە����R�[�X���ێЉ�C���f���̊w����2011�N12���ɓ���O�����v���Ƃ����w���̂��߂̏��_���E�v���[���e�[�V�����R���e�X�g�i��ÁF���{��s�j�ɂ����āA�u�搶�̂��߂̋��Z����i���w�Z�ҁ^�����ҁj�v�ɂĒ����w�Z�̐搶�ɂȂ�w���ɑ�����Z���������������g�݂Ƃ��Ė{�w����悵�A���Z�L���ψ���̋��͂Ď������܂����B

�@�����́u�w�Z�ɂ�������Z����̏d�v���Ǝ��H�v�Ɓu�������鐢�E�o�ςƍ��ۋ��Z�̓����v��2�̃e�[�}�ł��u�����������܂����B�O���͊w�Z�ɂ�������Z����̓W�J���L�����A����ȂǕ��L�����_��������Ȃ�����H�Ƌ��ɏЉ��A�܂��㔼�ł́A�ŐV�̍��ۋ��Z�̓������A�q�ǂ��ɋ��Z�o�ς�������Ӌ`�Ƌ��ɂ킩��₷���������Ă��������܂����B

�@�o�ς̍������������ŁA������͂Ƃ��ċ��Z��o�ςɊւ���m����g�ɂ��邽�߂ɁA�w�Z�ɂ�������Z����̐��i�����߂��Ă��܂��B����̍u���ɂ���āA��w�������Z��o�ςɋ����������A������[�߁A����ɂ��������̌���Ŋ��������@���l����@��ɂȂ�A���Z����ɂ��ĉ��߂čl���邱�Ƃ��ł��܂����B

�F�u����

����24�N2��8���i���j

���s�o�ϒZ����w�@�w���@��c�@�N�_�@��

�@����24�N2��8���i���j�ߌ�1��30������A��ꋤ�ʓ�201 �����ŁA��3 ��k�`�h�ЃZ�~�i�[�u�����{��k�ЂƓ��{�̓]���|�o�ςƋ���̎��_����|�v���J�Â���܂����B�{�N�x��蕶���Ȋw�ȓ��ʌo��ɂ��v���W�F�N�g�̈�Ƃ��āA�����{���n��w�̓��F�������������x�����E�A�[�c�^����̍\�z�Ɍ�������g�𐄐i���Ă��܂����B���̒��ŁA��N3

��11 ���ɔ������������{��k�Ђɂ��e���ƁA���̌�̂킪���̑傫�ȓ]���������邱�Ƃ����x�����E�A�[�c�^����̒��Ŏ��g�ނׂ��d�v�ȉۑ�ł��邱�Ƃ�F�����A�Љ�Ȋw����ɂ�������e�Ƃ��āA��c�N�_���o�ϑ�w�q�������i�u�������A���݂͋��s�o�ϒZ����w�@�w���j�ɂ��u�����������܂����B

�@�����{��k�Ђ̔����₻��ɔ������q�͔��d���̎��̂ɂ���Ė��\�L�̔�Q�������A��������˔\�����ȂǑ����̖�肪�����N������܂����B�܂��A���̉e���͓��{�o�ς����łȂ��A�O���[�o������ʂ��Ċe���o�ςɂ��y��ł��܂��B���̂悤�ȎЉ�̓]�@���A�o�ςƋ���̎��_����s��������A����̓��{�̐i�ނׂ�����������܂����B

�@��c�搶�͑����̔�Вn�����@����A�܂���_�E�W�H��k�Ђ̂��o�������܂��Ă��u�����������܂����B��c�搶�͊w�p�I�ȍu�������łȂ��A��ʌ����̕�����₷���u���ɂ͒�]������A����̍u���ł��A�O���[�o�����⏭�q���̂悤�ȓ��{�̉ۑ��A���x�����E�A�[�c�^����̔��W�̉\���ɂ��Ă����b���f���܂����B

�@���E���A�w�������łȂ���ʂ̕��̎Q��������A�܂��A�u����ɂ͎��^�������s���A�[���������e�ŊJ�Â��邱�Ƃ��o���܂����B

�G�u����

����20�N11��27���i�j

�S����s����@���Z���������@�_��@���@��

�@�u�o�ςƎЉ�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA�u��s�̖����ƍŋ߂̋��Z�̓����v�Ƃ����e�[�}�̂��Ƃŕ���20�N11��27���i�j�ɖ�90���̎Q���ɂ��S����s����@���Z���������@�_�嗲���ɂ��u������s���܂����B

�@�o�ς̒��ŋ��Z�̖����͔��ɏd�v�ł���A�T�u�v���C�����[�����₻��ɔ������Z��@�̔����̂悤�ɂ��̍����͐��E�o�ςɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�O���[�o�����₻��ɔ������ۓI�Ȏ��{�ړ��̊������ɂ�肻�̉e���͂킪���ɂ��y��ł��܂��B����ɂ́A���Z�@�ւ̍ĕ҂�X�����c���A�O���̎Q���ɂ���Ă��傫���ϖe�𐋂��Ă��܂��B

���̂悤�ȏ̒��ō���̍u����ł͎��ۂ̍őO���ɂ��闧��̕�������Z�Ɋւ���ŐV�̓����₻�̒��ł̋�s�̖����Ȃǂ��f�����Ƃ��o���܂����B��̓I�ɂ͋��Z�̎d�g�݂��s�̖����A���̏d�v���A���Z�Ɋւ���ŋ߂̓����Ƃ��ăT�u�v���C�����[�����₻�̒��ł̓��{�̋��Z�@�ւ̏Ƃ������������グ�Ē����܂����B

�@�u����́u�o�ςƎЉ�v�̎�u�҈ȊO�ɂ������̎Q���҂�����A�܂��A�V���̍��m�����ɂĈ�ʂ̕��ւ��Q���������Ƃ���Q���҂�����A�������o�Ϗ̒��ŋ��Z���s�ɂ��Ă̊S�̍������f���܂����B

�@�u����ł͎��^�������s���A�܂��A�I����ɂ͒��b��̎��Ԃ�݂����Ƃ���ł����������͋C�̒��ŕ��L������̈ӌ��������s���܂����B

�@�ʏ�̎��Ƃł́u�o�ϊw�͗��_���S�ł܂�Ȃ��B�v�Ƃ����w���̈ӌ�������܂����A����̍u����ł́A�킩��₷�������A�ʔ����A���������Ă��A�Ƃ������ӌ��������A��ς悢�h���ɂȂ�܂����B����̂悤�ȋ@���݂������ƂŊw���ɂƂ��Čo�ς�g�߂Ɋ�������悤�ɂȂ����ƍl���܂��B�܂��A��ʂ̕��ɂ����Q�����������Ƃő�w�Ƃ��Ēn��Љ�ɍv�����邱�Ƃ��o���܂����B

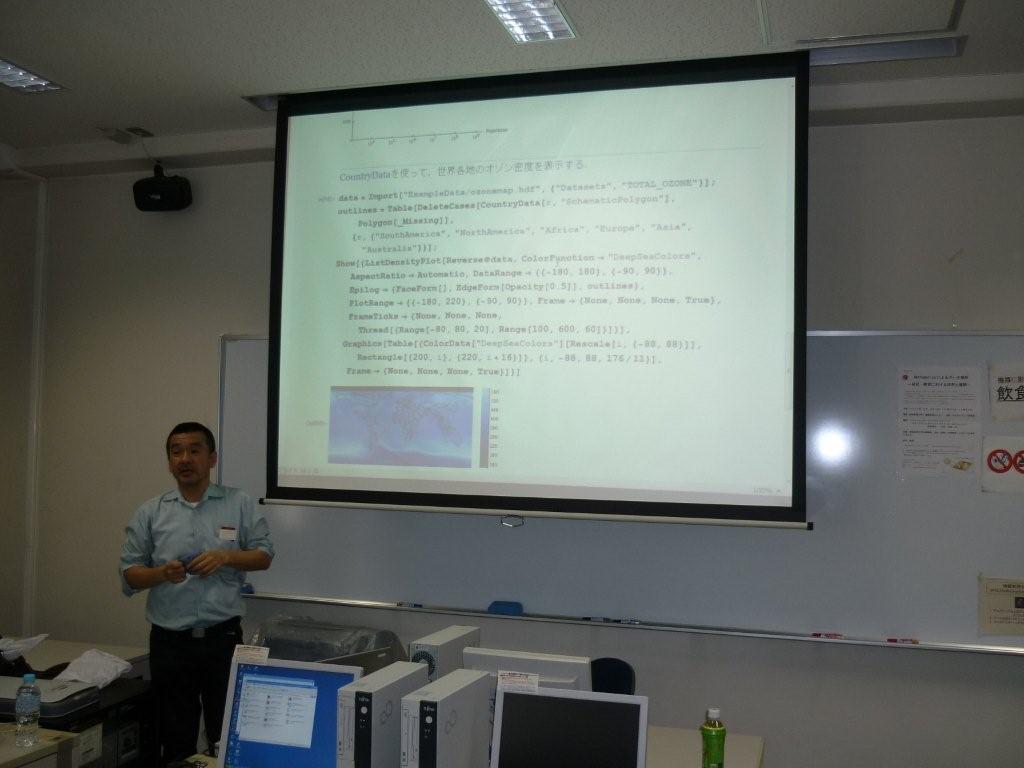

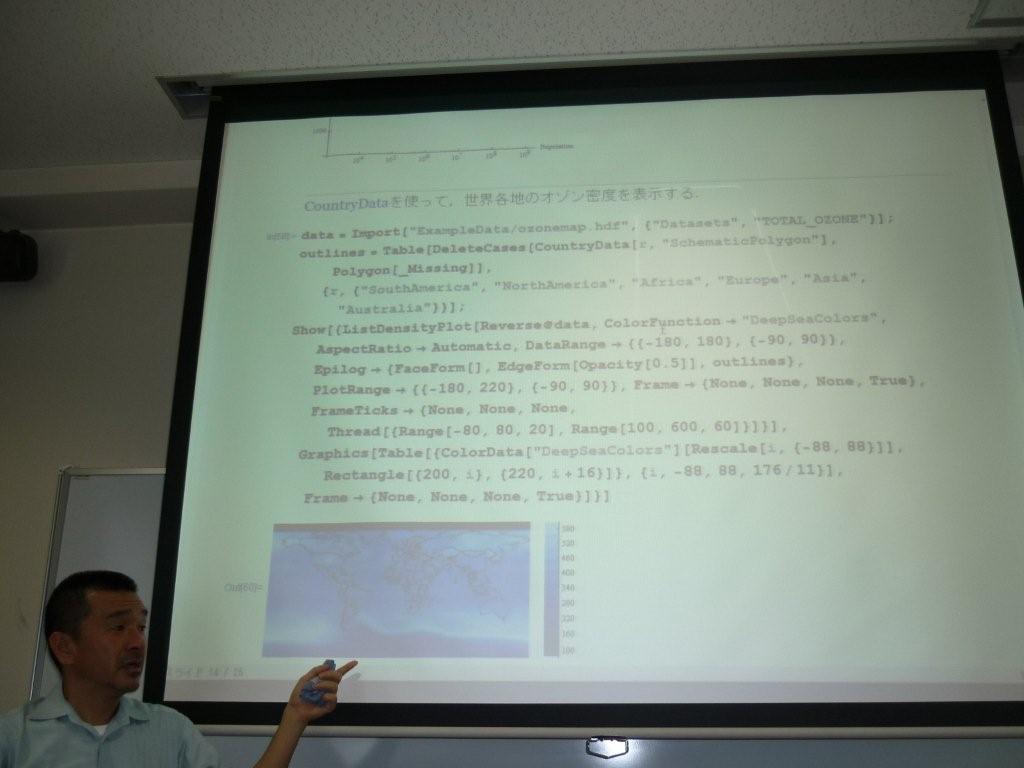

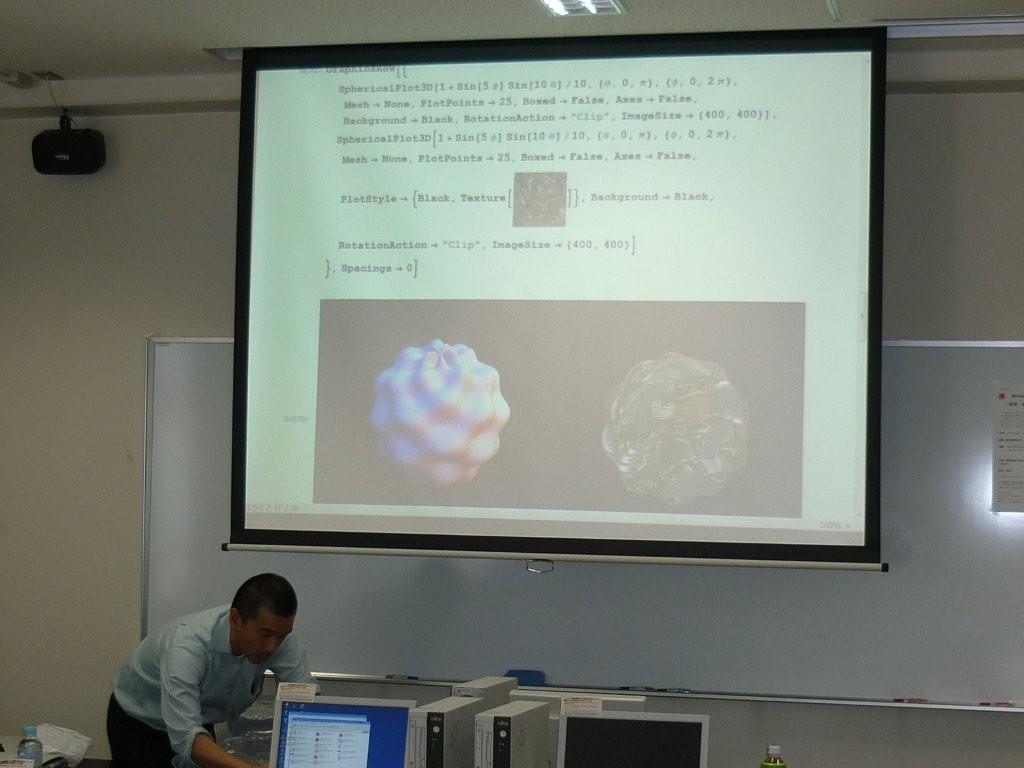

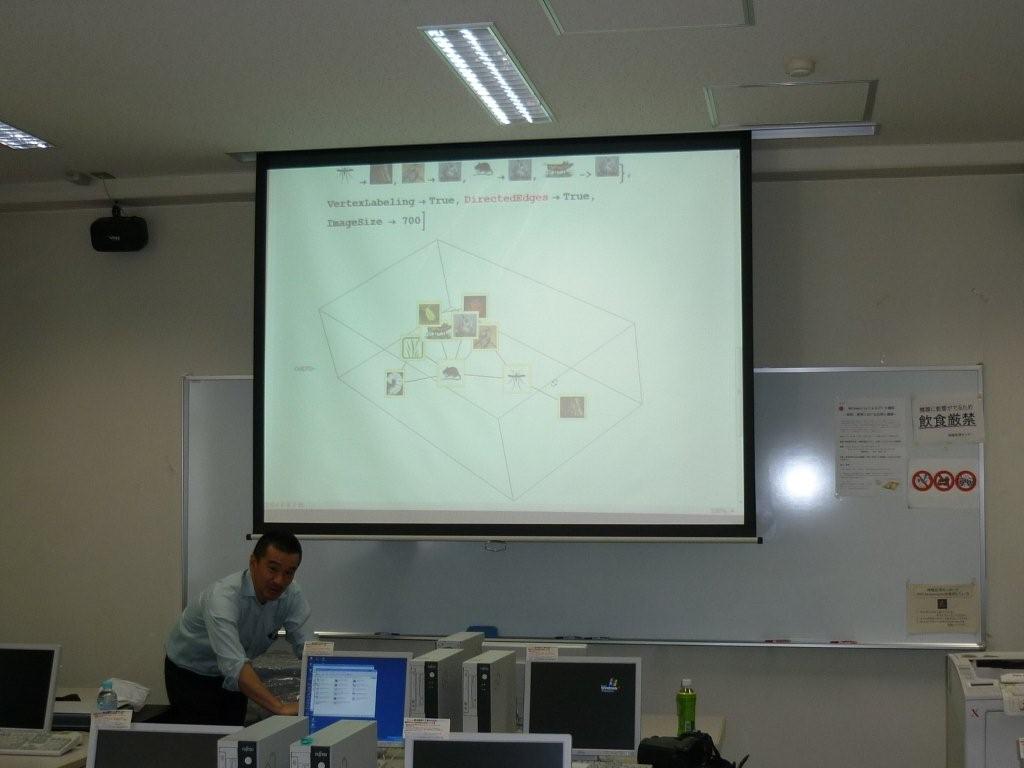

�H�Z�~�i�[�uMathematica�ɂ��f�[�^��́|�����E����ɂ����銈�p�ƓW�J�|�v

����24�N6��6���i���j

�@����24�N6��6���i���j13 ��30���`15��30���ɁA����Z���^�[�Q�K�}���`���f�B�A���K���ɂ����āA�Z�~�i�[�uMathematica�ɂ��f�[�^��́|�����E����ɂ����銈�p�ƓW�J�|�v���J�Â��܂����B

�@Mathematica�͑�w�ɂ����錤���E����ɂ����ĕ��L�����p����Ă���f�[�^��̓\�t�g�ŁA�Z�~�i�[�ł͊J�����s���Ă���E���t�������T�[�`�A�W�A���~�e�B�b�h������w���m�@�����p�j���Ə����ߎq�����u�t�ɏ����āA���W�I�Ȑ����v�Z���瓝�v��͂��i�I�ȉ�A���́A�O���t�B�b�N�X�@�\�ɂ����ʓI�ȉ������@�ɂ��āA���Ɏg�p����Ă�������珉�߂Ďg�p�������ɂ܂ŁA�킩��₷���A

���H�I�ȓ��e�ŁA���̊��p�ƓW�J�����Љ���܂����B

�@���^�����ł́A�Љ�Ȋw�ɂ������啪��ł̌����ɂ����鉞�p�̕��@��A����ɂ����Ĕ@���ɂ��Ċ��p���邩�Ɋւ��Ď��₪����AMathematica�ɂ���Č����I�Ȍ�����w�K���\�ƂȂ邱�ƂŁA�n���������߂邱�Ƃ����ҏo���邱�Ƃ�������܂����B

�@Mathematica�����L������Ŋ��p����Ă���A�Z�~�i�[�œ����m���ɂ���āA�����E���琅���̂���Ȃ���オ���҂ł��܂��B

Mathematica�̂��Љ�i���{��j�@http://www.wolfram.com/index.ja.html

|

|

|

|

�v���[���e�[�V����

|

�v���[���e�[�V����

|

|

|

|

| �v���[���e�[�V���� |

�v���[���e�[�V���� |

�IJICA�{�����e�B�A�Z�~�i�[�u�`���ۋ��͂Ƃ����V�S�g�`�v

����24�N7��17���i�j

����24�N7��17���i�j9��10������10��40���A��ʓ�411�u�`���ɂāAJICA�i�Ɨ��s���@�l���ۋ��͋@�\�j�ɂ��Z�~�i�[�uJICA�{�����e�B�A�Z�~�i�[�`���ۋ��͂Ƃ����V�S�g�`�v���s���܂����B�u���یo�σV�X�e���_�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āAODA��N�C�O���͑��ɂ��o�ϔ��W���x�������g��ʂ��Ĕ��W�r�㍑�ւ̗�����[�߁A�����\�ȍ��ێЉ�̌`���̂��߂ɓ��{���ʂ����ׂ��������l���܂����B

�@�܂�JICA�����̃X�^�b�t�ŐN�C�O���͑�OB�̍����B�I���i���C���F�P�j�A�A�E��F�����Ԑ����j���AJICA�̎��Ɠ��e�A�r�㍑�ւ̊J�������������E���Ԃ��E�l���x����3�����Ƃ��čs���Ă��邱�Ɠ���������܂����B���̌�{�wOB�̈�㗳�i���C���F�W���o�u�G�A�E��F�싅�j���W���o�u�G�ł̊����₻�̋�J�A�����̓���A�����̒��ŋÂ炵���n�ӍH�v�A���͑��o������̃L�����A�ɗ^�����e���������܂����B���^�����ł͋��͑����u�]����w���炩��A����\�ȐE��A�W���o�u�G�̎Љ�o�ϏA�V���ő����ƂȂ邱�Ƃ̃����b�g�ƃf�����b�g�A�ȂǑ����̎��₪����܂����B

�{�݂̏Љ�

�@���ێЉ�C���f���ł̓p�\�R�����g�������K�ⓝ�v�����̕��̂��߂ɒ������K���ⓝ�v�������������g�p���Ă��܂��B

|

|

|

|

�������K�� |

�������K�� |

|

|

|

|

���v���������� |

���v���������� |

���_���

�i�@���w�E�����w��U�j

�u��F�萧�x�ɂ��Ă̈�l�@�\�\��ł���q�ǂ��ւ̑Ή��v

�u�v�w�̎��̂�����\�\�����������x����I��I�v�w�ʎ����ցv

�u���@858���ƈ�Ó��ӌ��v

�u�����s�҂̌���Ɖۑ�v

�u�l���ی�@���\�\�䂪���Ƃd�t�Ƃ̔�r�v

�u���������̓Ɨ��Ɓw�푈�x�v

�u�C�M���X�̎����s�Җh�~���x�Ɠ��{�̉ۑ�\�\�}���A�E�R���E�F��������ʂ��ā\�\�v

�u�㗝���ق��߂��铮���Ɩ@�I���_�\�\�@�K���ɂނ��ā\�\�v

�u�L�Ӕz��҂���̗��������\�\�ō��ٔ������a62�N9��2����@�씻���Ȍ�̍ٔ���𒆐S�Ƃ��ā\�\�v

�u���쌠���Ǘ����Ɩ@�Ɖ��y���쌠�̊Ǘ��ɂ��āv

�u�O���l�J���҂ƃh�C�c�\�\��W���ꂽ�O���l�ƐV�����O���l�J���ҁv

�u�T�b�`���[�̒���\�\������v�ɂ��C�M���X�a�̍����v

�u���j�̂Ȃ��̌x�@�\�����v

�u�ݓ��؍��E���N�l�̖@�I�ʒu�Ɋւ���l�@�v

�u���H���c���c���ɂ݂闘���\���v

�i�o�ϊw��U�j

�u�}���[�V�A�o�ς̐����ƓW�]�v

�u�Y�Ƌ���肩�猩������f�ՊW�̍l�@�v

�u�~�N���E�}�N���Ɗ����v

�u��w�i�w�s���Ɋւ���l�@�v

�u�x�g�i���o�ρ\�\���c��Ɖ��v�ƃx�g�i���o�ς̍���v

�u�n����Ł\�\���Ɨ̐X�Â���łƃ~�l�����E�H�[�^�[�ł𒆐S�Ƃ��āv

�u�O���[�^�[�E�i�S���ɂ�����Y�ƃN���X�^�[�v

�uWTO�����ɂ�钆���o�ς̕ω��v

�uECB��BOE�̋��Z����̓Ɨ����v

�u������Љ��ɂ݂钆���̍��L��Ɖ��v�v

�u�����o�ςɂ�������Z���v�̂䂭���v

�u�O�ʈ�̉��v�ƒn�������̓W�]�v

�i�Љ�w��U�j

�u�V���{���Ƃ��Ă̏@���{�݁\�\�ΐ쌧�H��s�������́w�J�~���x�̎��Ⴉ��v

�u�g���^�X�����h�ɂ����鏗���̐����헪�\�\���쌧��㑺�ɂ����鏗���̐������v

�u�����}�j���A����s�ׂ��猩���錻�㏗���̗����v

�u�w�Ȃށx�����̃{�����e�B�A�_�\�\�ɘa�P�A�a���{�����e�B�A�̎��Ⴉ��v

�u���n�Ə����v

���ƌ�̐i�H

�@���ƌ�̐i�H�͖��Ԋ�ƁA�e��������A�i�w���ł��B

�i���Ԋ�Ɓj

�@���M�K�X�AJR���C�A�L�c�����D�@�A���É���s�A���m��s�A������s�A�\�Z��s�A���C�����،��A

�@�g���^�t�@�C�i���X�A�i�K�m�g�}�g�A�G���E�W���p��

�i�������j

�@���ƌ������A���É��s���̒n���������A���É��s�̒��w�Z�����A���m���x�̌x�@��

�i��w�@�j

�@������w��w�@�A���m��w��w�@

���ە����R�[�X��HP��

���m�����wHP��

���m�����wHP��

���m�����wHP��

���m�����wHP��